賃貸物件での遺品整理に不安を感じていませんか?

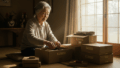

大切な方を亡くされた後の賃貸物件での遺品整理は、精神的にも体力的にも大きな負担となります。

「期限内に退去できるのか」「原状回復はどうすればいいのか」など、様々な不安が押し寄せてくることでしょう。

特に賃貸物件の場合は、契約上のルールや期限があり、その対応に頭を悩ませている方も多いはず。

この記事では、賃貸物件での遺品整理から退去までの流れを丁寧に解説し、あなたの不安を少しでも和らげるお手伝いをします。

賃貸物件での遺品整理が特別難しい理由

賃貸物件での遺品整理が持ち家と比べて難しいのには、いくつかの理由があります。

まず、時間的な制約がとても厳しいんですよね。

家族が亡くなった場合、多くの賃貸契約では速やかに退去手続きを進める必要があります。

「でも、心の整理もつかないうちに物の整理なんて…」

そう思われる気持ち、痛いほど分かります。

でも、契約上の問題もあるので、ある程度計画的に進めていく必要があるんです。

また、賃貸物件特有の問題として、原状回復義務があります。

単に物を片付けるだけでなく、入居時の状態に戻す必要があるんですよね。これが思った以上に大変な作業になることも。

まず押さえておきたい賃貸契約の確認ポイント

遺品整理を始める前に、まずは賃貸契約書をしっかり確認しましょう。特に以下の点は必ずチェックしてください。

契約者死亡時の手続き期限

契約者が亡くなった場合、どれくらいの期間内に退去手続きを完了させる必要があるのか。

これは契約書に明記されていることが多いです。

一般的には1〜3ヶ月程度の猶予期間が設けられていますが、契約内容によって異なります。

友人の母親が亡くなった際に、契約書をよく確認せずに動いてしまい、結果的に余計な家賃を2ヶ月分も支払うことになってしまったケースを見たことがあります。

事前の確認が本当に大切なんですよね。

原状回復の範囲

どこまでの原状回復が必要なのかも重要なポイントです。

通常の使用による経年劣化は大家さん負担ですが、それ以外の部分は借主負担となることが多いです。

壁の穴や傷、設備の破損などは修繕費用がかかる可能性が高いです。

敷金の返還条件

敷金がいくら返ってくるのかも気になるところですよね。

原状回復費用や未払い家賃などが差し引かれた後の金額が返還されます。

契約書に記載されている敷金の取り扱いについての条項をよく読んでおきましょう。

賃貸物件での遺品整理の進め方 – 7つのステップ

では具体的に、賃貸物件での遺品整理をどう進めていけばいいのでしょうか。

経験を踏まえた7つのステップをご紹介します。

ステップ1:大家さん・管理会社への連絡

まず最初にすべきことは、大家さんや管理会社への連絡です。

契約者がお亡くなりになったことを伝え、退去の意向を伝えましょう。

この時点で、退去予定日や原状回復の範囲、敷金の取り扱いなどについて確認しておくと安心です。

「いきなり電話するのは緊張する…」という方も多いと思いますが、早めに連絡することで余計な家賃の発生を防げますし、場合によっては遺品整理の期間について相談に乗ってもらえることもあります。

ステップ2:必要書類の確認と準備

退去手続きに必要な書類を確認しましょう。一般的には以下のような書類が必要になります。

– 死亡診断書または死亡届の写し

– 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)

– 印鑑証明書

– 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

これらの書類は、役所での手続きに時間がかかることもあるので、早めに準備を始めるのがおすすめです。

ステップ3:遺品の仕分け作業

いよいよ本格的な遺品整理に入ります。基本的には以下の4つに分類するとよいでしょう。

– 形見として残すもの

– 寄付や譲渡するもの

– 売却するもの

– 処分するもの

この仕分け作業は、思った以上に時間がかかります。

特に思い出の品や写真、手紙などは感情的になりがちで、なかなか先に進めないこともあります。

私自身、祖父の遺品整理をした時は、古いアルバムを見つけるたびに昔の思い出に浸ってしまい、1日で終わる予定が結局3日かかってしまいました。

でも、そういう時間も大切な「お別れの時間」だと思えば、無理に急ぐ必要はないのかもしれません。

ただ、賃貸の場合は期限があるので、ある程度計画的に進めることも必要です。

ステップ4:貴重品・重要書類の確認

遺品の中には、預金通帳や保険証書、不動産の権利書など重要な書類が含まれていることがあります。

これらは相続手続きに必要となるため、しっかりと確認・保管しておきましょう。

また、現金や貴金属、美術品などの貴重品も見落とさないように注意が必要です。

タンスの奥や本の間など、意外なところに保管されていることもあります。

ステップ5:大型家具・家電の処分

冷蔵庫やテレビ、ソファなどの大型家具・家電は、自治体の粗大ごみ収集や家電リサイクル法に基づいた適切な処分が必要です。

これらは予約が必要だったり、処分費用がかかったりするので、計画的に進めましょう。

状態の良いものであれば、リサイクルショップでの買取も検討できます。

中には出張買取をしてくれるお店もあるので、まとめて査定してもらうと効率的です。

ステップ6:清掃と原状回復

遺品をすべて片付けた後は、部屋の清掃と原状回復作業に入ります。

基本的な清掃は自分でもできますが、プロのハウスクリーニングを依頼するのも一つの選択肢です。

特に、キッチンやバスルーム、トイレなどの水回りは専門的な清掃が必要なことが多いです。

壁の穴や傷などの修繕が必要な場合は、大家さんや管理会社と相談の上、適切な業者に依頼しましょう。

ステップ7:退去立会いと鍵の返却

最後に、大家さんや管理会社の立会いのもと、部屋の状態を確認してもらい、鍵を返却します。

この時、敷金の精算や最終的な費用の確認も行います。

退去時に問題がないよう、事前に部屋の写真を撮っておくと、後々のトラブル防止になります。

また、電気・ガス・水道などの公共料金の解約手続きも忘れずに行いましょう。

遺品整理で困ったときは専門業者への依頼も検討を

遺品整理は想像以上に大変な作業です。

特に以下のような場合は、専門の遺品整理業者への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

専門業者に依頼するメリット

遺品整理の専門業者に依頼することで、いくつかの大きなメリットがあります。

まず、時間と労力の大幅な節約ができます。

特に遠方に住んでいる場合や、仕事が忙しい場合は、何度も現地に足を運ぶ必要がなくなります。

また、専門業者は遺品の仕分けから処分、清掃、原状回復まで一括して対応してくれることが多いです。

複数の業者に個別に依頼する手間が省けるんですよね。

さらに、遺品の中から貴重品や重要書類を見つけ出す経験も豊富です。

素人では見落としがちな場所もしっかりチェックしてくれます。

何より、精神的な負担が軽減されるのが大きいです。

大切な人の遺品に囲まれての作業は、想像以上に感情的になるもの。

第三者に任せることで、客観的かつ効率的に進めることができます。

業者選びのポイント

遺品整理業者を選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう。

1. 料金体系の明確さ

見積もりが明確で、追加料金などの不安がないか確認しましょう。

一般的には、部屋の広さや遺品の量によって料金が変わります。

相場は1Kで10〜15万円、2LDKで20〜30万円程度ですが、地域や業者によって差があります。

2. 対応の丁寧さ

電話やメールでの問い合わせ時の対応が丁寧かどうかも重要なポイントです。

遺族の気持ちに寄り添った対応ができる業者を選びたいものです。

実際、私の知人が利用した業者さんは、遺品の一つひとつを丁寧に扱ってくれて、「これは形見として残されますか?」と細かく確認してくれたそうです。

そういった配慮ができる業者さんだと安心して任せられますよね。

しかし、残念ながら遺品整理の業界は歴史が浅く参入障壁が少ないため、悪質な業者も少なくありません。

悪質な遺品整理の業者に騙されないためのポイントはこちらの記事で詳しく紹介していますので必ずご覧ください。

【注意喚起】遺品整理の悪質業者から身を守る7つの方法!安心して依頼できる信頼の業者選び

3. 実績と口コミ

業者のホームページや口コミサイトで、実績や評判を確認しましょう。

特に賃貸物件での遺品整理の実績があるかどうかは重要です。

4. 必要な資格・許可の有無

遺品整理士や整理収納アドバイザーなどの資格を持っているか、また産業廃棄物収集運搬許可を持っているかなども確認ポイントです。

5. アフターフォロー

作業後のアフターフォローがしっかりしているかも大切です。

例えば、遺品の中から後日重要書類が見つかった場合の対応なども確認しておくとよいでしょう。

遺品整理と退去にかかる費用の目安

賃貸物件での遺品整理と退去にかかる費用は、大きく分けて以下のようになります。

遺品整理費用

先ほども少し触れましたが、遺品整理業者に依頼する場合の相場は、部屋の広さによって異なります。

– 1K・1DK:10〜15万円程度

– 1LDK・2K:15〜20万円程度

– 2LDK・3K:20〜30万円程度

– 3LDK以上:30万円〜

ただし、遺品の量や特殊な処分が必要なものがある場合は、追加料金がかかることもあります。

例えば、ピアノや金庫、大量の本などは別途費用が発生することが多いです。

原状回復費用

原状回復費用は、部屋の状態や契約内容によって大きく異なります。

一般的には以下のような費用がかかることが多いです。

– ハウスクリーニング:3〜8万円程度

– クロスの張替え:1平方メートルあたり1,000〜2,000円程度

– フローリングの修繕:1平方メートルあたり3,000〜10,000円程度

– 設備の修理・交換:数千円〜数万円

これらの費用は基本的に敷金から差し引かれますが、敷金を超える場合は追加で支払う必要があります。

その他の費用

その他にも、以下のような費用がかかることがあります。

– 残置物の処分費用(粗大ごみ処分料など)

– 退去時の立会い費用

– 鍵交換費用

– 未払い家賃や公共料金の精算

これらの費用を合計すると、1Kの賃貸物件で最低でも15〜20万円、広い物件だと50万円以上かかることもあります。

予算に不安がある場合は、複数の業者から見積もりを取って比較検討するとよいでしょう。

遺品整理で心がけたい3つのこと

遺品整理は単なる物の片付けではなく、大切な人との別れの儀式でもあります。

以下の3点を心がけると、後悔の少ない遺品整理ができるでしょう。

1. 焦らず、でも計画的に

遺品整理は感情的になりがちな作業です。

一気に片付けようとせず、少しずつ進めることも大切です。

ただし、賃貸物件の場合は退去期限があるので、全体のスケジュールを立てて計画的に進めましょう。

週末だけ作業する場合は、「今週は衣類、来週は書類」というように区分けして進めると効率的です。

2. 家族や親族との連携を大切に

遺品の処分については、家族や親族間で意見が分かれることもあります。

特に価値のあるものや思い出の品については、事前に話し合っておくことで後々のトラブルを防げます。

「これは誰が引き取る?」「あれは処分してもいい?」といった確認を丁寧に行うことが大切です。

3. 自分の気持ちも大切に

遺品整理は精神的にも大変な作業です。無理をせず、つらくなったら休憩を取りましょう。

また、一人で抱え込まず、家族や友人、専門家に相談することも大切です。

「形見として残すものを決められない…」という場合は、一時的に保管しておいて、落ち着いてから再度検討するという方法もあります。

ただし、賃貸物件の場合は保管場所の確保が必要になるので、レンタルボックスなどの利用も検討しましょう。

よくある質問と回答

最後に、賃貸物件での遺品整理に関してよくある質問とその回答をまとめました。

Q1: 契約者が亡くなった場合、すぐに退去しなければならないのですか?

A1: 契約内容によって異なりますが、一般的には一定期間(1〜3ヶ月程度)の猶予があることが多いです。

ただし、その間の家賃は支払う必要があります。早めに大家さんや管理会社に相談して、退去時期について話し合うことをおすすめします。

Q2: 遺品整理業者の費用の相場はどれくらいですか?

A2: 部屋の広さや遺品の量によって異なりますが、1Kで10〜15万円、2LDKで20〜30万円程度が一般的です。

ただし、特殊な処分が必要なものがある場合は追加料金がかかることもあります。

複数の業者から見積もりを取って比較することをおすすめします。

Q3: 遺品の中に現金が見つかった場合はどうすればいいですか?

A3: 見つかった現金は相続財産となります。

法定相続人間で分配するか、相続手続きに使用することになります。

大きな金額の場合は、一時的に信頼できる人(弁護士など)に預けるか、遺産分割協議が済むまで銀行に預けておくとよいでしょう。

Q4: 遠方に住んでいて、頻繁に現地に行けない場合はどうすればいいですか?

A4: そのような場合は、遺品整理の専門業者に一括して依頼するのが効率的です。

多くの業者は、写真や動画で作業の進捗状況を報告してくれるサービスも提供しています。

また、重要書類や貴重品の発見時には連絡をもらえるよう、事前に依頼しておくとよいでしょう。

Q5: 原状回復費用はすべて負担しなければならないのですか?

A5: すべてを負担する必要はありません。

国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による経年劣化や摩耗は大家さん負担とされています。

ただし、タバコのヤニ汚れや壁の穴など、通常の使用を超える損傷は借主負担となることが多いです。

契約書の内容や物件の状態によって異なるので、大家さんや管理会社と相談することをおすすめします。

まとめ – 遺品整理は「お別れの儀式」として丁寧に

賃貸物件での遺品整理は、時間的制約や原状回復の問題など、持ち家とは異なる難しさがあります。

しかし、適切な計画と準備、そして必要に応じて専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。

遺品整理は単なる「片付け」ではなく、大切な人とのお別れの儀式でもあります。

焦らず丁寧に、でも計画的に進めることで、後悔のない形で区切りをつけることができるでしょう。

特に精神的・体力的に負担を感じる場合は、無理せず専門業者のサポートを受けることも検討してください。

プロの手を借りることで、あなたは大切な人との思い出に向き合う時間を十分に確保することができます。

大切な方との別れは辛いものですが、その遺品一つひとつに感謝の気持ちを込めながら整理することで、新たな一歩を踏み出す力になるかもしれません。